认识出血性脑卒中

今天出门碰见隔壁小区王婶了,她掂着饭盒刚去医院送饭回来,聊了两句才知道她老伴前两天“中风”了,现在还在医院住院。王婶面色疲惫地叹气:“哎呀都是平常叫他吃降压药不好好吃,天天就知道出去打牌,这下好,话也说不清楚了,手脚也没力了。医生说是脑出血了,刚做了手术,这不刚从医院回来,真遭罪!”

告别王婶,正感叹人年龄大了病就多起来,迎面遇到程序员小李,听说他上个月刚康复出院,也是“脑出血”,看见他走路跟之前大差不差,说话也利索,恢复的不错,不禁寒暄了几句。

“刚听王婶说老伴不好好吃降压药脑出血了,你年纪轻轻也有高血压吗?”

小李摆手:“阿姨,我跟王叔不一样,我是蛛网膜下腔出血,前年公司体检查出动脉瘤,没有管它,谁知道这次破了。那天突然头痛欲裂,又恶心呕吐的,赶紧上了医院,还好处理及时。这两种可不一样。”

我不禁发出疑问:脑出血、蛛网膜下腔出血,不都是脑袋里出血吗?有什么不同?

脑出血、脑室内出血、蛛网膜下腔是三种不同的脑血管病变,都属于出血性脑卒中,但它们的出血位置和临床表现有所不同,需要根据具体情况进行诊断和治疗。

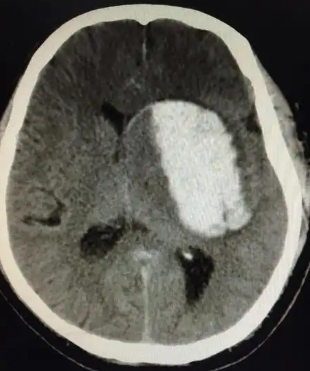

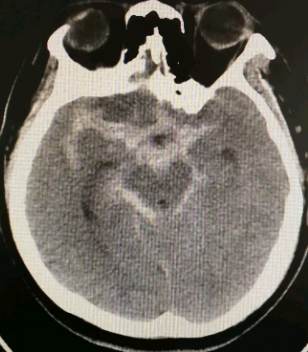

脑出血是指原发性非外伤性脑实质内出血,也称自发性脑出血,通常是由于脑血管壁病变、坏死、破裂导致的出血,且血液聚集在脑实质。常发生于50岁以上人群,多有高血压病史。症状通常在发病后数分钟至数小时内达到最重,表现为头痛、呕吐、肢体瘫痪、意识不清、抽搐等。患者症状的轻重主要取决于出血量和出血部位。少量出血,采取非手术治疗;出血量大影响生存质量或者危及生命的采取手术治疗。我国目前手术治疗采用的原则,主要目标在于及时清除血肿、解除脑压迫、缓解严重颅内高压及脑疝、挽救患者生命,并尽可能降低由血肿压迫导致的继发性脑损伤和残废。

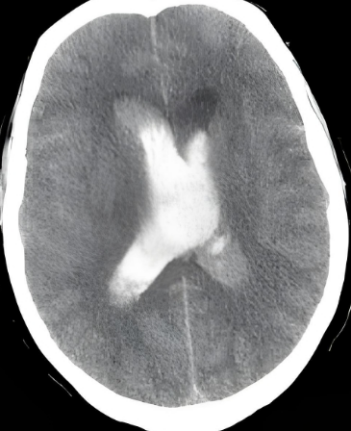

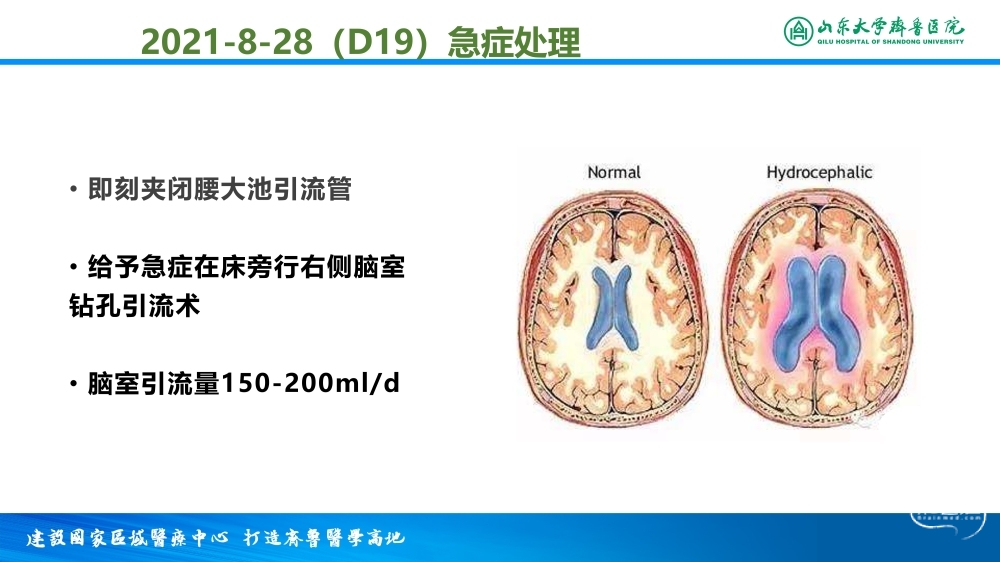

脑室内出血是指脑室内血管破裂导致的出血,血液积聚在脑室系统内。症状可能包括突发头痛、恶心、呕吐、意识障碍等,严重时可能导致脑积水和颅内压增高。研究证明,对于脑室内出血,使用脑室外引流(EVD)联合重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)治疗有助于降低重症患者的病死率。

蛛网膜下腔出血是指颅内血管破裂,血液流入覆盖大脑(脑膜)的组织内层(软脑膜)和中间层(蛛网膜)之间的空间(蛛网膜下腔)。最常见的原因是动脉瘤破裂。典型的症状主要为头痛(约90%),包括突然、剧烈和持续性头痛,经常伴有恶心、呕吐、脑膜刺激征,局灶神经系统症状和意识丧失。治疗包括药物缓解头痛、控制血压,并行手术止血。

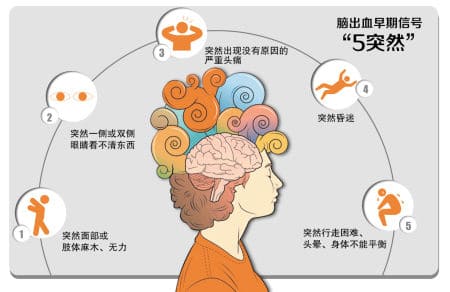

综上,出血性卒中的主要症状包括头痛、恶心、呕吐、不同程度的意识障碍及肢体瘫痪等,其虽然发病率低于缺血性卒中,但往往发病更急,症状更重,且预后更差。生活中如果发生出血性卒中,更应学会早识别、早诊断、早治疗,及时至有卒中中心的医院就诊急救,很多人都能够得到较好的预后。